Peter Lorenz Entführung: Ein Blick auf den Sturz der CDU

Die Peter Lorenz Entführung im Jahr 1975 markierte einen entscheidenden Moment in der Geschichte Westberlins, wo Politik und Terrorismus auf dramatische Weise zusammentrafen. Als der Kandidat der CDU, Peter Lorenz, kurz vor den Wahlen entführt wurde, fesselte die Ereignisse das gesamte Land und enthüllte die Spannungen zwischen der Politik und der gewalttätigen Bewegung vom 2. Juni. Die Entführung stellte nicht nur die Stabilität der Christlich-Demokratischen Partei auf die Probe, sondern katapultierte auch die Diskussionen über die Westberliner Entführungen in die öffentliche Wahrnehmung. Der Vorfall verdeutlichte die Gefahren des politischen Klimas der damaligen Zeit und die Radikalisierung, die die Geschichte der RAF prägte. Die Gesellschaft war durch die brutalen Methoden solcher Gruppen in einem Zustand der Bewusstseinsveränderung, und die Peter Lorenz Entführung wurde zum Symbol dieser aufgeladenen Spannung.

Die Entführung von Peter Lorenz zog große Aufmerksamkeit auf sich und wurde zum Wendepunkt in der westdeutschen politischen Landschaft. Dies war nicht nur ein Akt des Entsetzens für viele Berliner, sondern auch ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie Extremismus und politische Motive ineinandergreifen können. Zu einem Zeitpunkt, als die CDU um die Wählergunst rang, setzte die Bewegung vom 2. Juni eine gefährliche Strategie ein, um politische Botschaften zu artikulieren. Der Vorfall selbst war jedoch mehr als nur ein Geiseldrama; er zeugte von den tiefen Rissen in der Gesellschaft und dem Versuch radikaler Gruppen, durch Einschüchterung und Terror einen Platz im politischen Diskurs zu erlangen. Diese tragischen Ereignisse blieben als bedeutsame Lehre in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland und der Entwicklungen innerhalb von westlichen politischen Strukturen.

Die Entführung von Peter Lorenz: Ein Wendepunkt in der Politik Westberlins

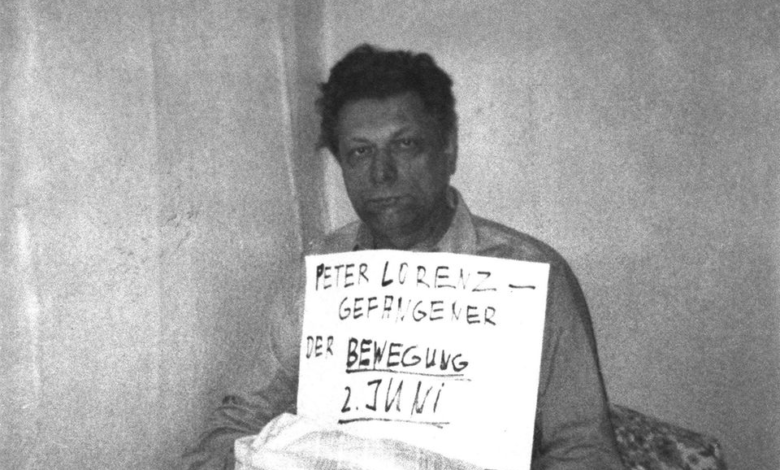

Die Entführung von Peter Lorenz, dem Vorsitzenden der CDU Westberlins, am 27. Februar 1975, war ein politisches Ereignis von enormer Bedeutung, das die Aufmerksamkeit der gesamten Stadt und darüber hinaus auf sich zog. In einer Zeit, in der die Sozialdemokraten Westberlin fast zwei Jahrzehnte lang regierten, schien es, als könnten die Konservativen endlich die Macht zurückerobern. Lorenz, der als Favorit in den Umfragen galt, wurde während seiner Fahrt ins Stadtzentrum gekidnappt, was die Wahlen in Ungewissheit stürzte. Die Entführung, orchestriert von der Bewegung vom 2. Juni, sollte die politische Landschaft Westberlins nachhaltig beeinflussen und die CDU in einer kritischen Phase ihrer Geschichte ins Rampenlicht rücken.

Die Entführung fand in einer angespannten politischen Atmosphäre statt, in der Gewalt und Terrorismus alltäglich wurden. Die Bewegung vom 2. Juni entstand als Antwort auf staatliche Repression und soziale Ungerechtigkeit, und das Eintreten für Lorenz war ein verzweifelter Versuch, die Gesellschaft für ihre Anliegen zu sensibilisieren. Diese direkte Konfrontation stellte die Frage, bis zu welchem Punkt politische Ideale legitim sein können. Die Tatsache, dass die Entführung ohne physische Gewalt endete, war zwar ein bemerkenswerter Aspekt, aber sie hinterließ auch tiefgreifende Narben in der Gesellschaft und stellte die Rechtmäßigkeit der Mittel in den Kontext von Politik und Terrorismus.

Die Folgen der Lorenz-Entführung waren weitreichend. Der Druck auf die Regierung und die Sicherheitskräfte nahm zu, als die Forderungen der Entführer öffentlich gemacht wurden. Die Öffentlichkeit war gefordert, über die Wahlabläufe und das politische gegenseitige Spiel nachzudenken, wobei die CDU im Fokus der Spekulationen stand. Der Vorfall katapultierte die Debatte über Einflussnahme, Manipulation und die Gefahren politischer Extremismen in den Vordergrund. Im Nachgang sahen sich die Behörden gezwungen, drastische Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten, während gleichzeitig die Bewegungen der linken Szene in Westberlin beobachtet wurden.

Die Bewegung vom 2. Juni: Terror mit politischem Anspruch

Die Bewegung vom 2. Juni war eine Radikalisierung, die aus der antiautoritären Jugendbewegung der späten 1960er Jahre in Westberlin hervorging. Die Gründung kam als Reaktion auf die brutalen Ereignisse des Schahs von Persien-Protests im Jahr 1967, bei dem der Student Benno Ohnesorg von einem Polizisten erschossen wurde. Dies führte zu einer breiten Diskussion und letztlich zu einer Generation, die sich politisch transformierte und gewaltförmige Mittel in Betracht zog, um Veränderungen zu bewirken. Die Bewegung stellte unmissverständlich klar, dass sie sich gegen das bestehende System wandte und war bereit, extreme Maßnahmen zu ergreifen, um ihre Botschaft zu verbreiten.

Im Kontext der Entführung von Peter Lorenz verwischten sich die Grenzen zwischen politischem Protest und Terrorismus. Die Bewegung hatte das Ziel, ihre Forderungen hinsichtlich der politischen Repression und Ungleichheit direkt in die öffentliche Diskussion zu bringen. Ihre Vorgehensweise, die Lorenz-Entführung, war ein radikaler Schritt, der nicht nur das Sicherheitsgefühl der Bürger beeinträchtigte, sondern auch die politische Infrastructure der Zeit herausforderte. Die Rhetorik um die Bewegung spiegelte autoritäre und repressiven Strukturen der Regierung wider, die sie zu bekämpfen versuchten, und die Auseinandersetzungen mit der RAF machten deutlich, dass der Terrorismus der 1970er Jahre eine komplexe Mischung aus Ideologie und Pragmatismus war.

Politik und Terrorismus: Das Erbe der Lorenz-Entführung

Die Entführung von Peter Lorenz ist ein Beispiel für die bedeutenden Schnittstellen zwischen Politik und Terrorismus in der deutschen Geschichte. Der Vorfall demonstriert, wie die Grenzen zwischen legitimen politischen Meinungsäußerungen und gewaltsamen Aktionen durch die Umstände verwischt werden können. Für viele in der Gesellschaft wurde die Bewegung vom 2. Juni schnell zu einem Symbol für den verzweifelten Kampf gegen Ungerechtigkeit, während gleichzeitig der Kampf gegen den aufkeimenden Terrorismus in der Bundesrepublik an Brisanz gewann. Die politische Debatte über die Reaktionen der Regierung und die Sicherheitspolitik wurde intensiviert.

Jedoch ist das Erbe der Lorenz-Entführung nicht nur auf die unmittelbaren politischen Konsequenzen beschränkt. Sie hat auch die Wahrnehmung von Extremismus und linken Bewegungen nachhaltig beeinflusst. Historiker und Politikwissenschaftler untersuchen weiterhin die Auswirkungen solcher Terrorakte auf die Sozialstruktur sowie das Verhältnis zwischen der Gesellschaft und dem Staat. Die Entführung führte zu einem verstärkten Bewusstsein für die gesellschaftlichen Spannungen, die in Westberlin herrschten, und stellte damit die Frage nach der Legitimität von Gewalt und Widerstand in einer Demokratie.

In diesem Kontext ist es wichtig zu verstehen, wie die Lorenz-Entführung in die breitere Geschichte der RAF und des linksextremistischen Terrors in Deutschland eingeordnet werden kann. Die Bewegung vom 2. Juni, die in einem antifaschistischen und kritischen Diskurs geboren wurde, musste sich von der RAF abgrenzen, die in ihren Ansprüchen und Methoden dogmatischer war. Diese historische Distinktion verdeutlicht die Komplexität der politischen Bewegungen der Zeit und wie sie unerwartete Wendungen in der deutschen Geschichte herbeiführen konnten.

Das öffentliche Interesse und die mediale Berichterstattung

Die Entführung von Peter Lorenz zog die Aufmerksamkeit der Medien auf sich und wurde zum medialen Spektakel in Westberlin. Praktisch jede Nachrichtensendung berichtete über die Entführung, und täglich wurden Informationen veröffentlicht, die sowohl die öffentliche Meinung beeinflussten als auch den Druck auf die Behörden erhöhten. Der qualvolle Kampf zwischen den Sicherheitskräften und der Bewegung vom 2. Juni verdeutlichte die Sensibilität der Situation und die Schwierigkeiten, den Entführungsfall zu lösen. Journalisten, Reporter und zahlreiche Kamerateams warteten gespannt draußen vor den Polizeistationen, um die neuesten Informationen zu erhalten, und die Öffentlichkeit war gebannt von der Begebenheit.

Die Berichterstattung trug dazu bei, das Bewusstsein für die politischen und sozialen Spannungen in Westberlin zu schärfen und führte zu einer verstärkten Diskussion über die Herausforderungen der Demokratie unter dem Druck von Extremismus. Der mediale Fokus spiegelte den psychologischen Druck wider, den die Entführung auf die Gesellschaft ausübte. Die Ereignisse wurden in den Zeitungen als Teil eines größeren Narrativs dargestellt, das von der Suche nach Identität und Sicherheit in einer zerrissenen Stadt geprägt war. Diese Dynamiken trugen dazu bei, das rückblickende Verständnis von Politik, Terrorismus und den sozialen Bedingungen in Westberlin zu formen.

Die mediale Berichterstattung über die Lorenz-Entführung war jedoch nicht ohne ihre Kritiker. Während einige Medien aufgrund des public interest die Situation verbreiteten, warfen andere Journalisten der Presse vor, mit ihrer Berichterstattung die Situation zu sensationalisieren. Diese Spannungen führten zu einem wichtigen Diskurs über die Verantwortung der Medien, die als vierte Gewalt in einer Demokratie fungiert. Die Forderungen, sowohl nach Transparenz als auch nach kritischer Berichterstattung, schufen ein komplexes Spannungsfeld, in dem sich die zugrunde liegenden sozialen und politischen Probleme widerspiegelten.

Der Einfluss auf die CDU und die Wahlen von 1975

Die Entführung von Peter Lorenz hatte tiefgreifende Auswirkungen auf die Partei, die er anführte: die Christlich-Demokratische Union (CDU). In der Zeit der Entführung war die CDU auf dem Weg zu einer möglichen Machtübernahme in Westberlin, und Lorenz führte die Umfragen an. Doch die Entführung stellte alles in den Schatten und führte zu einem emotionalen Aufruhr, der sowohl in der Partei als auch in der Gesellschaft zu spüren war. Die Wahlen fanden kurz nach seiner Entführung statt, und die CDU erreichte, trotz des dramatischen Vorfalls, 43,9 Prozent der Stimmen. Die Erhaltung der Wählergunst inmitten dieser Wirren war einer der bemerkenswerten Aspekte der Wahl, die zeigten, dass die Bevölkerung den ideologischen Kampf bereit war fortzusetzen.

Die Verknüpfung des Entführungsfalles mit dem bevorstehenden politischen Ereignis führte dazu, dass die Bürger in Frage stellten, in welchem Maß diese politischen Entscheidungsträger tatsächlich in der Lage waren, ihre Sicherheit zu gewährleisten. Die CDU musste sich sowohl den Wahlen als auch der allgemeinen Angst, die durch die Entführung geschürt wurde, stellen. Der öffentliche Diskurs war erneut vergiftet durch das Bewusstsein, dass politische Ambitionen in einem Kontext von Gewalt und Terrorismus existieren müssen. Letztlich war die CDU gezwungen, nicht nur ihre Wahlstrategie, sondern auch ihre politischen Prioritäten in einer sich schnell verändernden Landschaft neu zu bewerten.

Nach den Wahlen wuchs der Druck auf die Partei, die geforderten politischen Veränderungen und Sicherheitsmaßnahmen zu implementieren. Dieser Druck läutete eine Zeit der politischen Reflexion in der CDU ein, die nuancierte Diskussionen darüber anregte, in welcher Form man sowohl mit Terrorismus umgehen sollte als auch die äußeren Herausforderungen der Zeit meistern konnte. Lorenz selbst erlebte die Wahlen in einer Situation der Gefangenschaft, und seine Rückkehr in die Politik war damit geprägt von seinen Erfahrungen und der Notwendigkeit politischer Resilienz in einem von Gewalt geprägten Umfeld.

Die Reaktion der Öffentlichkeit auf die Entführung

Der Bürger von Westberlin identifizierte sich stark mit der Entführung von Peter Lorenz, was zu einer weitreichenden öffentlichen Diskussion über Sicherheit, Gewalt und Politik führte. Die Entführung, die live verfolgt wurde, schuf eine Gemeinschaft von besorgten Bürgern, die über das Schicksal des Politikers nachdachten und Parallelen zu den sozialen Strukturen zogen, die möglicherweise zu solchen extremen Maßnahmen führten. Diese Form des öffentlichen Interesses kann als Katalysator für die kollektiven Ängste und Hoffnungen der Zeit betrachtet werden.

Die Emotionen der Menschen reichten von Sorge über den Zustand der politischen Gesellschaft bis hin zu Mitgefühl mit Lorenz als Individuum. Diese Emotionen veranlassten viele Bürger, sich in politischen Diskussionen zu engagieren, und es entstand eine verstärkte Sensibilität gegenüber Themen wie politischer Repression und den Herausforderungen, die mit der Konfrontation von Extremismus einhergingen. Die Entführung wurde zum Symbol für die Belastungen und Spannungen, die die Stadt in dieser Zeit erlebte.

Allerdings bewegte die Entführung von Lorenz auch extreme Reaktionen in der Bevölkerung. Einige Bürger äußerten Verständnis für die Intentionen der Bewegung vom 2. Juni, während andere schockiert und verängstigt über die Radikalität der Aktion waren. Diese gespaltene Wahrnehmung verdeutlichte die tiefen sozialen und politischen Risse, die das Nachkrieg-Westberlin prägten. Letztlich wurde die Entführung zum Anlass für zahlreiche Proteste und Demonstrationen, die sowohl gegen die Gewalt als auch für die Interessen der CDU vorausgingen, was das gesamte politische Klima der Stadt nachhaltig veränderte.

Nachwirkungen und das Gefängnis im Kreuzberger Keller

Die Nachwirkungen der Entführung und das daraus resultierende Gefängnis im Kreuzberger Keller wurden zum Fanal für die Verletzlichkeit des politischen Systems in Deutschland. Nachdem Peter Lorenz von seinen Entführern freigelassen wurde, brauchte die Polizei Monate, um den geheimen Ort zu finden, an dem er festgehalten wurde. Diese Herausforderung zeigte nicht nur die abenteuerlichen Strategien der Entführer, sondern stellte auch die Unzulänglichkeiten der Sicherheitskräfte in einer Zeit der gesellschaftlichen Unruhen in Frage.

Der Keller, in dem Lorenz gefangen gehalten wurde, wurde zur Metapher für die Abgründe der Gewalt und der politischen Unruhen in Westberlin. Zunehmend ist dieser Ort, der einst mit Schrecken und Anarchie assoziiert wurde, in einen Raum der Reflexion verwandelt worden. Historiker, Wissenschaftler und Bürger haben sich um eine kritische Auseinandersetzung mit diesen Ereignissen bemüht, um ein besseres Verständnis für die gesellschaftlichen Dynamiken und Entwicklungen zu erlangen. Der Keller wird heute oftmals als ein Ort des Gedenkens betrachtet, der die Herausforderungen und Spannungen der damaligen Zeit symbolisiert.

Damit wurde der Kreuzberger Keller nicht nur ein Ort der Entführung, sondern auch ein Ort, an dem Fragen über Machtstrukturen und das Verhältnis zwischen Bürgern und dem Staat aufgeworfen wurden. Die Auseinandersetzung mit den Nachwirkungen der Entführung von Lorenz ist entscheidend für die Aufarbeitung dieser dunklen Zeit in der Geschichte Westdeutschlands und gibt neue Einblicke in die Herausforderungen, die mit dem so genannten Terrorismus in Verbindung stehen.

Die Evolution der Bewegung vom 2. Juni nach der Entführung

Nach der Entführung von Peter Lorenz durch die Bewegung vom 2. Juni war die öffentliche und politische Reaktion auf die Tat delikat und vielschichtig. Noch während die Diskussionen über die Rechtfertigung ihrer Taten und die Legitimität ihrer Forderungen andauerten, begannen die Mitglieder der Bewegung unmittelbar nach der Operation, sich neu zu orientieren. Sie sahen sich einer zunehmenden Überwachung und repressiven Maßnahmen seitens des Staates gegenüber, was dazu führte, dass sie ihre Strukturen und Strategien überdenken mussten. Die Reflektion und die Reaktionen der Gesellschaft auf die Entführung hatten tiefgreifende Folgen für die Bewegung selbst.

Während die Bewegung weiterhin als Symbol für den Widerstand gegen staatliche Unterdrückung angrenzte, wurde sie unter drängenden gesetzlichen Maßnahmen unter Druck gesetzt, was schließlich zu Verhaftungen vieler ihrer Mitglieder führte. Die Endphase der Bewegung stellte die Frage, wie politische Ziele im Angesicht von Gewalt und staatlicher Repression verfolgt werden können. Die Evolution der Bewegung vom 2. Juni nach diesem turbulenten Vorfall umfasst nicht nur die Reflexion der Mitglieder über ihre Taten, sondern auch deren Beziehungen zu anderen subversiven Gruppen wie der RAF und deren Strategien.

Diese Reflexion der Bewegung und ihre Umwandlungen führten dazu, dass sich viele ihrer früheren Anhänger von gewaltsamen Mitteln abwandten und ein verändertes Engagement in sozialen und politischen Bewegungen suchten. Die Analyse und das Studium der Bewegung entlang mit deren nachfolgendem Einfluss bieten eine wertvolle Perspektive auf die Komplexität des radikalen politischen Denkens und die Dynamiken, die in der westdeutschen Gesellschaft der 1970er Jahre wie auch in der Gegenwart von Bedeutung sind. Die Entwicklung der Bewegung nach der Entführung ist somit ein wichtiger Teil der wiederkehrenden Geschichte über den Umgang mit Herausforderungen der gesellschaftlichen Ungerechtigkeit.

Häufig gestellte Fragen

Was geschah während der Peter Lorenz Entführung im Jahr 1975?

Die Peter Lorenz Entführung ereignete sich am 27. Februar 1975, als Peter Lorenz, der CDU-Vorsitzende Westberlins, vor seiner Wahl als Bürgermeister entführt wurde. Diese Entführung wurde von der Bewegung vom 2. Juni durchgeführt, die von der Gewalt und Politik jener Zeit geprägt war.

Wer war Peter Lorenz und welche Rolle spielte er in der CDU während der Entführung?

Peter Lorenz war der Vorsitzende der Christlich-Demokratischen Union (CDU) in Westberlin und galt als Favorit für das Bürgermeisteramt 1975. Seine Entführung durch die Bewegung vom 2. Juni kam kurz vor den Wahlen, die für die CDU eine entscheidende Chance zur Machtergreifung darstellten.

Was war die Bewegung vom 2. Juni und wie war sie mit der Peter Lorenz Entführung verbunden?

Die Bewegung vom 2. Juni entstand aus der antiautoritären Jugendbewegung der 1960er Jahre in Westberlin. Sie war verantwortlich für die Entführung von Peter Lorenz und forderte die Freilassung von inhaftierten Genossen. Ihre Aktionen widerspiegelten das Lienstungsmuster von Politik und Terrorismus in der damaligen Bundesrepublik.

Welche politischen Auswirkungen hatte die Peter Lorenz Entführung auf die Wahlen in Westberlin 1975?

Trotz der Entführung erhielt die CDU unter Peter Lorenz 43,9% der Stimmen bei den Wahlen in Westberlin. Die Wahlen fanden während der Entführungsphase statt, was die Dynamik der politischen Auseinandersetzungen in Westberlin zum Ausdruck brachte.

Wie wurde Peter Lorenz während seiner Entführung behandelt?

Während seiner Zeit im Gefängnis der Bewegung vom 2. Juni hatte Peter Lorenz relativ humane Bedingungen, obwohl er entführt wurde. Die Entführer versuchten, seinen Aufenthalt erträglich zu gestalten, indem sie ihm Zeitungen gaben und mit ihm schachspielten, jedoch blieben die Umstände prekärem.

Was passierte nach der Freilassung von Peter Lorenz?

Nach seiner Freilassung am 4. März 1975 gab Peter Lorenz eine Pressekonferenz, in der er die Behandlung durch seine Entführer als ‚korrekt‘ bezeichnete. Die Entführung wurde als eine der erfolgreichsten Aktionen der linksgerichteten Bewegung in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland angesehen, trotz der negativen Folgen für die Entführer.

Wie reagierte die Polizei auf die Peter Lorenz Entführung?

Die Polizei bildete Krisenstäbe und versuchte, durch Radio- und Fernsehübertragungen mit den Entführern in Kontakt zu treten. Sie starteten eine Großfahndung, um die Entführer der Bewegung vom 2. Juni zu fassen, was schließlich zu einer Festnahme aller Beteiligten führte.

Was waren die Forderungen der Bewegung vom 2. Juni während der Peter Lorenz Entführung?

Die Bewegung vom 2. Juni forderte die Freilassung von zwei Demonstranten, die zuvor festgenommen worden waren, sowie von sechs inhaftierten Mitgliedern verschiedener bewaffneter Gruppen. Sie stellten einen strengen Zeitrahmen für die Erfüllung ihrer Forderungen auf, ansonsten drohten sie mit Gewalt.

| Datum | Ereignis | Beteiligte | Ergebnisse |

|---|---|---|---|

| 27. Februar 1975 | Entführung von Peter Lorenz | Peter Lorenz, Bewegung vom 2. Juni | Lorenz freigelassen nach 5 Tagen |

| 2. Juni 1967 | Ermordung von Benno Ohnesorg | Polizei, Studentenbewegung | Radikalisierung der linken Bewegung |

| 4. März 1975 | Freilassung von Lorenz | Bewegung vom 2. Juni, CDU | Aktion endete ohne Verletzte |

| 1975-1976 | Verhaftungen der Entführer | Bewegung vom 2. Juni, Polizei | Die meisten Entführer wurden gefasst |

Zusammenfassung

Die Peter Lorenz Entführung war ein prägendes Ereignis in der Geschichte Westdeutschlands, das am 27. Februar 1975 stattfand, als der Christlich-Demokratische Politiker entführt wurde. Diese Entführung war nicht nur eine spannungsgeladene Kriminalgeschichte, sondern auch ein bedeutender Moment, der die öffentliche Wahrnehmung von politischem Extremismus und urbaner Guerillakriegsführung in Deutschland veränderte. Bis zu seiner Freilassung am 4. März wurde die Situation von einer breiten Öffentlichkeit verfolgt, was die politischen Spannungen und die gesellschaftlichen Strömungen dieser Zeit deutlich machte. Die Bewegung vom 2. Juni, aus der die Entführer stammten, hatte ihre Wurzeln in der antiautoritären Jugendrevolte der 68er Bewegung und stellte eine bedeutende Herausforderung für die damaligen politischen Strukturen dar.